< Retour | Accueil > Publications > Actes du 2e congrès

Actes du 2e congrès

L’accès au juge constitutionnel : modalités et procédures

Libreville, 14 et 15 septembre 2000

« L'accès au juge constitutionnel : modalités et procédures »

Avant propos

AVANT-PROPOS

par Madame Marie Madeleine MBORANTSUO,

président de la Cour constitutionnelle du Gabon,

président de l’ACCPUF

L’ Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français a déjà trois ans d’existence. Elle a atteint, avec la première alternance intervenue à l’occasion de la deuxième assemblée générale tenue à Libreville le 13 septembre 2000, la maturité.

En ma qualité de présidente de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF), j’ai voulu, en cette période charnière de l’existence de notre Association, porter un regard sur les trois premières années de fonctionnement de notre organisation afin de mesurer le chemin parcouru et prendre l’élan nécessaire à la poursuite de nos objectifs.

L’ACCPUF qui comptait trente-six membres au moment de sa création en avril 1997 à Paris en dénombre aujourd’hui près d’une quarantaine répartie sur quatre continents (Afrique, Amérique, Asie et Europe).

Sur le plan des activités, celles-ci ont été menées au-delà du programme triennal adopté lors de l’Assemblée générale constitutive d’avril 1997. Ce qui témoigne de la vitalité de notre Association.

En effet, dès novembre 1997, l’Association a procédé à l’édition des actes du premier Congrès, suivie en novembre 1998, de la publication du premier bulletin rassemblant la jurisprudence des cours membres et relative au thème du premier Congrès « Le principe d’égalité ».

En novembre 1999, l’Association a édité sur supports papier et informatique le bulletin n° 2 qui rassemble l’ensemble des textes normatifs de nature constitutionnelle, législative et réglementaire régissant les cours membres.

Parallèlement, elle a créé, avec l’appui de l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie et de la Commission de Venise, un site Internet dont l’objectif est de mettre en réseau les cours membres.

Elle a enfin diffusé trois CD-Rom, le premier sur la maquette du site, le second dans le cadre des stages de formation, le troisième à l’occasion de notre Congrès de Libreville, CD-Rom qui, même s’ils ne figuraient pas dans le programme triennal, se sont avérés indispensables.

C’est dans la poursuite de cet effort que s’est tenu à Libreville, du 11 au 12 septembre 2000, le cinquième séminaire au profit des cours de l’Afrique équatoriale, des Grands Lacs et Haïti (SAEGLH).

Sur le plan des rencontres, il convient de noter la deuxième conférence des Chefs d’institutions qui s’est tenue en septembre 1998 à Beyrouth (Liban) et les réunions du bureau qui ont eu lieu respectivement à Paris (France) en 1997, à Beyrouth (Liban) en 1998 et à Port-Louis (Ile Maurice) en septembre 1999.

Conformément aux recommandations de l’Assemblée générale constitutive, le deuxième congrès de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français s’est tenu à Libreville au Gabon les 14 et 15 septembre 2000.

Le thème « L’accès au juge constitutionnel : modalités et procédures » retenu par les Chefs d’Institutions membres, en septembre 1998 à Beyrouth, a fait l’objet de débats enrichissants et prometteurs.

Les présents actes comprennent, d’une part, les rapports nationaux présentés par trente Institutions sur la base d’un questionnaire unique préparé par le bureau, d’autre part, les rapports de synthèse rédigés par la Cour constitutionnelle du Bénin, le Conseil constitutionnel du Maroc et le Tribunal fédéral Suisse, respectivement sur le droit au recours, la recevabilité de la saisine et la notion du procès équitable.

Enfin, vous trouverez le compte rendu des débats ainsi que le rapport général présenté par la Cour constitutionnelle de la République gabonaise.

La publication des actes du deuxième congrès dans la présente plaquette permet de prolonger la réflexion, tout en marquant l’événement. Ces actes constituent, sans nul doute, un instrument de référence indispensable tant 8 aux juristes qu’aux citoyens des pays membres de l’ACCPUF.

Comme lors du premier congrès, la rencontre de Libreville a été précédée le 13 septembre 2000 par l’Assemblée générale qui a amendé et complété les statuts tels qu’adoptés en 1997 à Paris, ratifié la convention passée avec le Conseil de l’Europe le 30 avril 1999 à Vaduz, examiné de nouvelles adhésions et désigné pour les trois ans à venir le Bureau de l’Association.

Les travaux du congrès de Libreville par la mobilisation des Institutions membres, des associations, des partenaires institutionnels et des personnalités avec lesquelles l’Association est en relation ont, de manière significative, illustré le rayonnement de notre Association ; celle-ci étant devenue en effet un lieu de fructueux échanges, de contacts professionnels et d’inspiration scientifique.

En ce début de siècle et à l’ère de la mondialisation tous azimuts, je formule le souhait de voir l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français devenir un grand espace de solidarité.

Puisse-t-elle être la matrice de la future « citoyenneté francophone » notamment par l’harmonisation des principes de droit en vue de la promotion et de la protection des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques, éléments de consolidation de l’État de droit et de la démocratie.

I.Questionnaire

Questionnaire soumis aux cours constitutionnelles

L’accès au juge constitutionnel : modalités et procédures

Remarques préliminaires

Délimitation du sujet

Il s’agit exclusivement du contrôle en constitutionnalité des normes (traités, lois, règlements [décrets, arrêtés, …]).

Dans la mesure où il en est un contrôle indirect, le contentieux issu de décisions de justice prises en application d’une norme contrôlée est inclus.

En revanche, le contentieux issu des consultations électorales, même lorsqu’il comprend, par voie incidente, contrôle de la constitutionnalité des normes applicables aux élections est exclu de ce recensement.

Définitions pertinentes

- Saisine-requête

Acte par lequel la Cour, le Tribunal ou le Conseil est saisi pour trancher une question de constitutionnalité. Dans ce questionnaire, les mots « saisine » et « auteur de la saisine » (en général utilisés dans les systèmes de contrôle a priori ou préventif), et les mots « requête » ou « recours » et « requérants » (en général réservés aux systèmes de contrôle a posteriori et concret) sont considérés comme synonymes.

- Modalités et procédures Cas et conditions d’ouverture des recours, de recevabilité et procédure de traitement des saisines.

Plan du questionnaire

I. Ouverture du droit de saisine

I – 1. – Aux personnes : les requérants

I – 2. – Aux actes : les actes contrôlés

I – 3. – Au temps : les délais 13

II. Recevabilité de la saisine

II – 1. – Conditions relatives au requérant

II – 2. – Conditions relatives au recours

II – 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

II – 4. – Motifs du rejet (synthèse)

III. Traitement de la saisine recevable. Procédures de l’instance

III – 1. – Principe du contradictoire

III – 2. – L’égalité des armes

III – 3. – Le délai du jugement

Réponses au questinnaire [1]

Il est souhaité que les Cours constitutionnelles suivent l’ordre des questions posées. Bien entendu, elles peuvent ne pas répondre à certaines d’entre elles dont la formulation et le contenu ne correspondraient pas à l’état du droit national. Il est en tout cas demandé aux Cours de bien vouloir se conformer au regroupement selon les trois thèmes choisis.

Un tel regroupement, qui certes peut toujours être affecté d’une part d’arbitraire au regard de la diversité des situations considérées, correspond en effet à l’organisation prévisionnelle du débat qui se déroulera en trois parties avant la présentation et la discussion du rapport général. Un tel classement est nécessaire à l’élaboration de rapports de synthèse qui serviront de point de départ aux discussions menées pour chacun de ces sous-thèmes.

En outre, il est demandé aux Cours de bien vouloir annexer à la réponse une fiche dans laquelle apparaîtrait la liste de l’ensemble des textes de référence et des jurisprudences citées dans le développement de la réponse [2].

I. L’ouverture du droit de saisine

Dans cette première partie, les Cours sont invitées à fournir les éléments descriptifs complets et chiffrés concernant les saisines.

Les données chiffrées devront à chaque fois être recensées par périodes chronologiques. Ces espaces temps seront définis en fonction de l’ancienneté du contrôle de constitutionnalité exercé et/ou des étapes significatives de l’évolution de ce contrôle et ne pourront, en tout état de cause, pas dépasser dix années.

Les Cours sont invitées à commenter l’évolution de données chiffrées en apportant toutes précisions pertinentes (ex. : modifications des compétences, de la procédure, du système de partis, …).

I – 1. – Les requérants

I – 1.1. – Les Cours sont invitées à :

- faire un tableau synthétique quantitatif des saisines, classées selon le type de saisine et par période ;

- commenter ce tableau, notamment en évoquant les infléchissements de la pratique et/ou les règles devenues enjeux de débats dans la doctrine. On pourrait distinguer (liste non exhaustive, à compléter le cas échéant) :

- Saisine émanant d’une personne publique :

Organes législatifs Groupe de députés Organes exécutifs Juridictions (cas des questions préjudicielles)

Organes d’autorités régionalisées

Organes d’autorités décentralisées Médiateur

- Saisine émanant d’une personne ou de groupements privés :

Personne(s) physique(s) (préciser si et dans quel cas les non nationaux bénéficient du droit de saisir)

Personnes morales à but non lucratif et à but lucratif

Autorités religieuses

Partis politiques Syndicats

Amicus Curiae

I – 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?

Si oui :

- à la faveur de modifications de textes ;

- suite à une jurisprudence ;

- en fonction d’autres facteurs ?

Précisez à chaque fois lesquel(le)s.

I – 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?

Si oui sur quels textes et dans quelles conditions ?

I – 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?

Si oui, dans quels délais et selon quelles procédures ? En particulier le désistement peut-il n’être que partiel ?

I – 2. – Actes contrôlés

I – 2.1. – Classer les actes ou normes susceptibles d’être contrôlées par catégorie et donner, par périodes chronologiquement définies, le nombre de saisines dont la Cour a été valablement saisie.

I – 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle

- par les textes ?

- par la jurisprudence ?

I – 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie.

I – 3. – Les délais

I – 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ? Si oui, lesquels ? I – 3.2. – Dans ce tableau, les Cours sont invitées à classer par catégories d’actes contrôlés (énumérés en I-2.) les conditions de délais et la référence des textes de nature constitutionnelle, législative ou réglementaire fixant ces conditions, en précisant bien le point de départ du délai et le moment de son expiration.

I – 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?

Si oui, pourquoi ?

Quels problèmes spécifiques posent-ils ? Comment ceux-ci ont-ils été résolus ? (citer les jurisprudences pertinentes, leurs causes, leurs effets).

I – 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ?

II. Recevabilité de la saisine

II – 1. – Conditions relatives au requérant

II – 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?

Si oui, de quel montant ? (donner des chiffres comparables pour d’autres 16 démarches devant les justices – civile, administrative, pénale, commerciale, …)

II – 1.2. – La représentation du requérant par ministère d’avocat, ou par une autre personne (précisez laquelle), est-elle :

- possible ?

- obligatoire ?

II – 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?

II – 2. – Conditions relatives au recours

II – 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?

II – 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures

- date de l’envoi ?

- date de la réception ?

- date de l’enregistrement ?

II – 2.3. – Par type de normes contrôlées et par type d’initiateur, les cours sont invitées à indiquer les conditions formelles et matérielles, de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur en précisant :

- Le type de support (papier libre, formulaire)

- Le type de pièces annexes indispensables

- Les mentions obligatoires, par exemple :

– identification du requérant : signature, nom, adresse, etc.

– identification de la norme ou de l’acte contesté

– moyens et conclusions : en particulier, des moyens nouveaux peuvent-ils être soulevés en cours de procédure ? Si oui, dans quels délais et selon quelles modalités ? - Autres

II – 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?

Si oui, dans quel sens et pour quelles raisons ?

II – 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ? À l’initiative du requérant ou de la Cour elle-même ? Cette possibilité de régularisation est-elle encadrée dans des délais ?

II – 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

Il s’agit, dans cette partie, de décrire la procédure actuelle par laquelle la Cour déclare l’irrecevabilité d’une requête.

II – 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?

II – 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?

Si oui, devant qui ?

II – 3.3. – La Cour statue t-elle en formation plénière ?

Si oui, sur un rapport ?

Si oui, comment est choisi le rapporteur ?

Ou dans une formation particulière ?

Si oui laquelle ? (composition, compétence)

- Comment sont enregistrées les requêtes ?

- Par qui ?

- Au vu de quelles pièces ?

Y a-t-il un tri préalable ?

II – 3.4. – La décision d’irrecevabilité :

- doit-elle être motivée ?

- doit-elle être prononcée ?

- doit-elle être publiée ?

II – 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?

Si oui, montant et modalités du prononcé de la sanction

II – 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ? Si oui dans quel sens et pour quelles raisons ? Estelle l’objet de projets de réformes ?

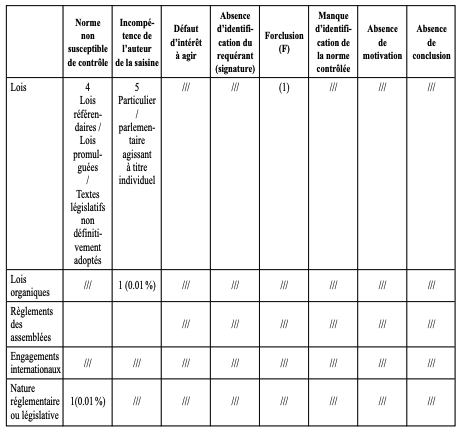

II – 4. – Motifs de rejet. Synthèse

Seront ici indiqués les principaux motifs d’irrecevabilité classés par type de normes contrôlées et donnés en nombre et en proportion (pourcentage de décisions d’irrecevabilité par rapport au nombre total de requêtes déposées), en suivant, par exemple, le tableau ci-dessous.

Pour chacune des catégories de motifs retenus, la Cour est invitée à commenter le tableau en précisant :

- Le cas échéant, les modifications textuelles.

- L’évolution éventuelle de la jurisprudence.

III. Procédure et traitement de la saisine recevable

Dans cette troisième partie, il s’agit de décrire le traitement d’une requête recevable (de son enregistrement au rôle jusqu’à sa délibération par la formation de jugement) au regard des trois aspects principaux du « procès équitable ».

III – 1. – Principe du contradictoire

III – 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie (par exemple nécessité d’aviser certaines autorités ou parties potentielles au procès).

III – 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions (oralement, par écrit, par ministère d’avocats) les parties ont-elles accès au prétoire ?

III – 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?

III – 2. – Égalité des armes

III – 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?

III – 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties? Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?

III – 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?

Si oui, lesquels ?

III – 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office :

- de moyens non soulevés dans la requête ?

- de dispositions non contestées dans la requête ?

Si oui, à quelles conditions et selon quelle fréquence procède-t-il à l’évocation d’office ?

Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge ?

III – 3. – Délai de jugement[3]

III – 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?

Si oui, lequel ?

Est-ce le même dans tous les cas ?

Les délais sont-ils respectés ?

III – 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?

Si oui, laquelle ?

III – 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen (par type de contrôle) que prend la Cour pour statuer ?

Quel délai moyen s’écoule :

- entre la fin de l’instruction et la tenue du délibéré ?

- entre celle-ci et le prononcé de la décision ?

- entre celui-ci et la publication – ou la notification – de la décision ?

En conclusion, les Cours sont invitées à procéder à une évaluation du contrôle de constitutionnalité dans leur pays en répondant à trois questions :

- L’accès au juge constitutionnel a-t-il conduit à des adaptations structurelles de la Cour (par exemple création, renforcement ou diversification du Greffe) ;

- Existe-t-il une réforme en cours ou en projet relative à l’accès au juge constitutionnel ? Existe-t-il des propositions d’amélioration, voire de transformation du système ? Si oui, lesquelles ?

- Assiste-t-on à une professionnalisation des requêtes (et/ou des requérants) ?

Si oui, en quoi ? (longueur des requêtes, motivation, extension du champ de la requête, utilisation des précédents, ou encore, si elles n’étaient pas prévues à l’origine, l’intervention et la présence d’avocats, ont-elles modifié le procès, si oui en quoi ?…)

-

[1]

Les rapports nationaux ont été pour la plupart préparés pour le printemps 2000, les rapports de synthèse pour le début de l’été, le rapport général pour la veille du Congrès. [Retour au contenu] -

[2]

Les textes constitutionnels, organiques et législatifs peuvent être consultés dans le bulletin n° 2 de l’ACCPUF et sur son site Internet (http ://www.accpuf.org). Pour cette raison, ils ne sont pas annexés aux rapports nationaux publiés ci-après. [Retour au contenu] -

[3]

On inclura dans cette analyse, les phases délibérative et de publicité de la décision. [Retour au contenu]

II.Rapports nationaux

Rapport de la Cour d’arbitrage de Belgique

Mars 2000

Rapport établi par Pierre Vandernoot, référendaire à la Cour d’arbitrage de Belgique et Brigitte Paty, Premier conseiller à la bibliothèque de la Cour d’arbitrage de Belgique.

I. L’ouverture du droit de saisine

I – 1. – Les requérants

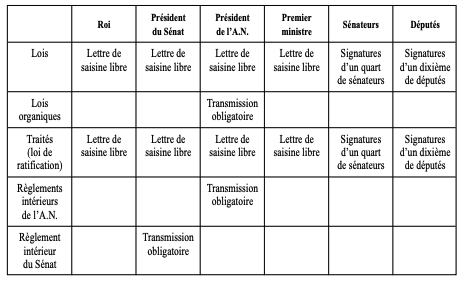

I – 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant

I – 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?

La Cour d’arbitrage peut être saisie par des recours en annulation ou par des questions préjudicielles.

- Les recours en annulation peuvent être introduits par deux catégories de requérants :

1. – les requérants dits « institutionnels », c’est-à-dire les organes suivants du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif : le Conseil des ministres [1] , les gouvernements des communautés et des régions [2] ainsi que les présidents des assemblées législatives [3] ;

2. – les personnes physiques et morales, de droit privé comme de droit public, à but lucratif ou sans but lucratif, auxquels la Cour assimile dans certains cas des associations de fait comme des partis politiques ou des syndicats [4].

Les requérants dits institutionnels ne doivent pas justifier d’un intérêt à agir devant la Cour, contrairement aux personnes physiques et morales.

Le recours en annulation n’ayant pas d’effet suspensif, il peut y être joint une demande de suspension, qui n’est fondée que dans deux cas : le recours invoque des moyens sérieux et il se présente un risque de préjudice grave difficilement réparable, d’une part, et, d’autre part, le recours attaque une loi identique à une loi précédente et annulée par la Cour.

- Les questions préjudicielles sont posées à la Cour par toutes les juridictions. Le mécanisme de la question préjudicielle correspond à celui de l’exception d’inconstitutionnalité et conduit les juridictions judiciaires et administratives à interroger la Cour sur la validité constitutionnelle des lois [5] qu’elles sont invitées à appliquer. Elles y sont tenues, sauf :

1. – si l’action est irrecevable [6] ;

2. – lorsque la Cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet ;

3. – lorsque la réponse à la question n’est pas indispensable pour rendre la décision de fond ;

4. – si la loi en cause ne viole manifestement pas la Constitution. Toutefois, la Cour de Cassation et le Conseil d’État, c’est-à-dire les plus hautes juridictions judiciaire et administrative, ne peuvent invoquer que la première exception pour se dispenser d’interroger la Cour [7].

De 1984, date d’installation de la Cour, à 1988, les recours en annulation ne pouvaient être introduits que par le Conseil des ministres et par les gouvernements des entités fédérées, la Cour pouvant être saisie en outre par des questions préjudicielles. La compétence de la Cour était limitée pendant cette période au contrôle du respect de la répartition des compétence entre l’État, les communautés et les régions.

En 1989, une importante réforme de la Cour d’arbitrage a eu pour objet d’étendre ses compétences au contrôle des principes de base du droit de l’enseignement [8] , ce qui a impliqué l’ouverture du droit de saisine à toute personne intéressée, notamment les établissements scolaires dotés de la personnalité juridique, les enseignants, les étudiants, etc. Cette extension était due à la nécessité d’offrir des garanties juridictionnelles de haut niveau, dans cette matière particulièrement sensible, aux personnes, aux institutions ou aux groupements susceptibles de se voir traités de manière discriminatoire par l’effet de l’attribution aux communautés [9] , au même moment, des compétences en matière d’enseignement. Les équilibres politiques existant auparavant au niveau fédéral étant rompus par cette réforme, il est apparu nécessaire non seulement d’écrire plus complètement les principes de base du droit de l’enseignement dans la Constitution [10], mais encore d’élargir la compétence de la Cour d’arbitrage au contrôle du respect de ces principes, contrôle rendu plus effectif encore par l’élargissement des conditions de la saisine à toute personne justifiant d’un intérêt.

Plus fondamentalement, par l’élargissement de ses compétences en 1989, la Cour a pu contrôler la compatibilité des lois aux principes de l’égalité et de la non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution, le droit de saisine étant ouvert, comme pour tous les contentieux relevant de la compétence de la Cour, à toutes les personnes physiques et morales justifiant d’un intérêt. L’extension du droit de saisine opéré en 1989 a en effet eu un caractère général.

L’exigence d’un intérêt dans le chef de cette catégorie de requérants a pour effet d’exclure les recours fondés sur le seul souhait de voir respecter la Constitution, appelés « recours populaire » (actio popularis). Les tableaux suivants indiquent la part prise par chaque type de saisine, en distinguant les affaires introduites par un recours en annulation et par une question préjudicielle.

Quant aux recours en annulation :

L’établissement de statistiques au sujet des auteurs de la saisine se révèle malaisé dans la mesure où une requête peut être introduite devant la Cour, tantôt par un requérant unique, tantôt par une pluralité de requérants, personnes physiques ou morales, qui font choix de présenter leurs griefs dans un seul document introductif d’instance pour des motifs qui leur sont propres. Un numéro de rôle est alors attribué à chaque requête, quel que soit le nombre et la nature juridique de ses auteurs ; la Cour appréciant la recevabilité de la requête dans le chef de chacun d’eux pris séparément, elle la déclare le cas échéant irrecevable pour partie, dans la mesure où elle est introduite par une personne ne justifiant pas de la qualité, de la capacité ou de l’intérêt requis au regard de l’ensemble ou de certaines des dispositions attaquées, et elle n’en examine les moyens que dans la mesure de la recevabilité de la requête.

En outre, la possibilité reconnue à la Cour par l’article 100 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 organique de la Cour, de joindre les requêtes en annulation (ou les questions préjudicielles) relatives à une même norme, et de statuer sur celles-ci par un seul arrêt, ajoute encore à la difficulté de fournir des données chiffrées précises quant aux auteurs de la saisine, puisqu’un même arrêt peut statuer sur un ensemble de requêtes émanant de parties institutionnelles, de personnes physiques, de personnes morales de droit public ou de droit privé.

C’est pourquoi, au contentieux de l’annulation, les requérants sont répertoriés ci-après par catégorie plutôt que de manière individuelle. De plus, comme la Cour ne dispose pas de données statistiques quant à la répartition des requérants au sein de la catégorie des personnes morales, il n’est pas possible d’opérer les distinctions demandées entre personnes morales de droit public et personnes morales de droit privé, et au sein de cette dernière catégorie, entre celles poursuivant un but de lucre et celles à but non lucratif. Un rapport complémentaire sera établi à cet effet dès que les données statistiques nécessaires seront à la disposition de la Cour et des auteurs du présent rapport.

Il en résulte pour les périodes 1985-1988 et 1989-1999, au cours desquelles respectivement 34 et 413 arrêts ont été prononcés sur recours en annulation, une répartition des divers types de requérants selon le tableau cidessous, qui marque la très nette prépondérance des requêtes de particuliers par rapport à celles des parties institutionnelles depuis l’élargissement en 1989 des compétences et de la saisine de la Cour.

Quant aux questions préjudicielles :

Au sujet des questions préjudicielles, la faculté pour la Cour de joindre dans un même dossier, sur la base de l’article 100 précité de la Loi du 6 janvier 1989, des questions portant sur une même norme et posées le cas échéant, par des juridictions différentes, et de statuer sur celles-ci par un seul et même arrêt, justifie d’en aborder l’examen statistique selon la méthode exposée ci-avant. Il en résulte pour les périodes 1985-1988 et 1989-1999, au cours desquelles respectivement 38 et 393 arrêts ont été rendus sur des questions préjudicielles, une répartition des juridictions selon le tableau ci-dessous, qui indique la très nette prépondérance des questions posées par le Conseil d’État et dans une moindre mesure, par la Cour de Cassation, si l’on tient compte du fait que les chiffres atteints par les autres juridictions judiciaires ont été comptabilisés tous ressorts territoriaux confondus.

Sous réserve de ce qui est exposé plus haut, aucune indication ne peut être fournie quant à l’évolution de chacun des modes de saisine, la pratique ou la doctrine ne révélant aucune donnée significative à cet égard.

On peut relever toutefois le faible nombre de saisines émanant des présidents d’assemblée. Ceci est dû à plusieurs facteurs. Le principal est de nature politico-juridique : ce sont les gouvernements qui apparaissent comme chargés de la représentation de leurs entités (l’État, la communauté ou la région) devant les juridictions pour des normes qu’ils ont le plus souvent pris l’initiative de faire adopter. Comme ils jouissent de la confiance de la majorité de l’assemblée parlementaire devant laquelle ils sont responsables, la possibilité de saisine offerte aux présidents d’assemblée à la demande de deux-tiers des membres n’ajoute dans les faits aucune faculté supplémentaire. Il peut même arriver que des parlementaires, plutôt que de proposer à l’assemblée et à leur président d’introduire un recours devant la Cour d’arbitrage, interpellent le gouvernement pour l’inviter à agir devant celle-ci. D’autres motifs peuvent expliquer cette relative discrétion des présidents d’assemblée, comme le fait que leur administration est peu outillée pour ce type d’action.

11. Juges de paix (18), tribunaux de police (19), tribunaux de première instance (125), tribunaux de commerce (2), tribunaux du travail (51), cours d’appels (57), cours du travail (26), cour militaire (2).

12. Conseils de milice (1), conseils de révision (2), députations permanentes des conseils provinciaux (2), Commission permanente de recours des réfugiés (1), Conseil de la concurrence (1), diverses commissions administratives de recours (2), Commission d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence (1).

I – 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?

La Cour d’arbitrage ne dispose d’aucune possibilité d’auto-saisine. Il n’y a pas davantage de saisine automatique ou obligatoire de la Cour, qui ne peut donc connaître d’affaires qu’à la suite d’un recours en annulation ou d’une question préjudicielle.

I – 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?

Les parties peuvent se désister de l’action pendante devant la Cour, mais dans des conditions différentes selon que la Cour est saisie d’un recours en annulation ou d’une question préjudicielle.

Dans le premier cas, la loi prévoit expressément en son article 98 que les parties institutionnelles peuvent se désister de leur recours en y joignant la copie conforme de la délibération par laquelle le désistement a été décidé. La loi est muette quant au droit des autres parties, non-institutionnelles (c’est-à-dire les personnes ayant à justifier d’un intérêt), à se désister, mais la Cour a jugé à ce sujet que « le droit de se désister est intimement lié à celui d’introduire un recours en annulation »[11] et qu’« on peut admettre que l’article 98 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 s’applique par analogie aux personnes physiques ou morales »[12]. Elle considère même que, lorsqu’une partie institutionnelle, qui s’était jointe au recours par une intervention volontaire, s’oppose à ce désistement, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour le décrète [13].

Aux termes de l’article 98 de la Loi, « s’il y a lieu, la Cour décrète le désistement, les autres parties entendues ». Cette disposition laisse en principe à la Cour une latitude quant à la possibilité de refuser le désistement ; les travaux préparatoires de la première Loi organique relative à la Cour d’arbitrage [14] explique cette faculté par le fait que « le recours en annulation concerne une matière d’ordre public » et que « la Cour peut […] évoquer d’office divers moyens »[15].

La Cour d’arbitrage n’a jamais fait usage de cette faculté, sauf pour des motifs de procédure, comme par exemple l’irrecevabilité du recours ou l’absence de preuve de la décision de désistement [16].

Au contentieux préjudiciel, la question se pose différemment. Ce n’est que lorsque le désistement est accepté ou admis devant la juridiction qui a saisi la Cour qu’il est mis fin à la procédure devant celle-ci, et ce de manière automatique, sans pouvoir d’appréciation de la Cour. Ce système s’explique par le fait que l’affaire pendante devant la Cour sur la base d’une question préjudicielle se greffe sur une autre affaire devant un autre juge, judiciaire ou administratif, qui garde la maîtrise de la procédure à cet égard.

À part cette hypothèse, le juge ayant saisi la Cour (le juge a quo) ne peut retirer sa question ou s’en « désister ».

Il s’est toutefois instauré un dialogue entre la Cour d’arbitrage et le juge a quo sur l’opportunité de conserver une question préjudicielle au rôle de la Cour, dès lors que l’examen de l’affaire conduit cette dernière – mais à sa seule initiative – à s’interroger sur le maintien de la pertinence de la question préjudicielle, notamment à la suite d’une évolution législative [17], d’une modification d’attitude de l’administration dans le procès de fond [18], d’un doute sur la pertinence de la question [19] ou même d’un arrêt précédent de la Cour dont le juge n’a pas pu avoir connaissance au moment de son renvoi préjudiciel [20]. Dans ces cas, la Cour d’arbitrage peut renvoyer l’affaire devant le juge a quo pour qu’il se prononce sur ces questions.

Ceci peut conduire le juge du fond à considérer par exemple que la réponse à la question préjudicielle ne lui est plus indispensable, ce qui aboutit ensuite à un arrêt par lequel la Cour radie l’affaire du rôle [21]. Lorsque ce dialogue entre le juge constitutionnel et le juge du fond entraîne un prolongement excessif du délai [22], la Cour, après avoir entendu les parties, peut constater que c’est sur une autre loi que doit en réalité porter la question préjudicielle : elle radie alors aussi l’affaire du rôle, tout en laissant bien entendu ouverte la possibilité pour le juge a quo de la saisir à nouveau [23].

I – 2. – Actes contrôlés

I – 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé

Seuls les actes de nature législative, c’est-à-dire les lois, les décrets et les ordonnances, peuvent être contrôlées par la Cour d’arbitrage [24]. Les décrets et les ordonnances sont les normes adoptées par les organes législatifs des communautés, des régions, ainsi que de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française dans la Région de Bruxelles-Capitale. Ces entités forment les composantes fédérées de la Belgique.

Sont incluses parmi les lois contrôlées par la Cour les lois dites « spéciales », c’est-à-dire celles, à caractère quasi-constitutionnel qui sont prises à la majorité des deux-tiers des membres des assemblées fédérales et avec le concours de chacun des deux groupes linguistiques qui les composent. Les lois organisant le fédéralisme [25], prises en vertu de la Constitution, sont également soumises au contrôle de la Cour.

Les lois purement formelles, comme les lois d’assentiment à des traités internationaux [26], les lois budgétaires [27] ou même les lois de naturalisation [28] peuvent être soumises à la Cour.

Lorsque le pouvoir législatif a autorisé l’exécutif à abroger, modifier, compléter ou remplacer des lois, en vertu de la technique dite des pouvoirs spéciaux, la Cour est également compétente pour contrôler les arrêtés pris en vertu de cette habilitation, mais à la condition que ces arrêtés aient été confirmés par une loi [29].

L’incompétence de la Cour en ce qui concerne les actes du pouvoir exécutif ne l’a pas empêchée d’examiner des lois interprétées comme ayant autorisé l’exécutif à adopter tel ou tel règlement. Ce faisant, c’est la loi qui reste formellement contrôlée, mais c’est la règle de fond figurant dans le règlement qui est en réalité examinée.

Les données statistiques relatives aux types de normes mises en cause devant la Cour figurent ci-après. Les calculs relatifs aux normes soumises au contrôle de la Cour ont été effectués par norme (c’est-à-dire par intitulé normatif distinct) et non par arrêt, car ils se heurtent à plusieurs difficultés. D’une part le fait qu’une même norme peut avoir fait l’objet de plusieurs arrêts sur recours en annulation et/ou sur questions préjudicielles ; il en est ainsi lorsque les mêmes dispositions d’une norme ont fait l’objet d’arrêts distincts tantôt dans la même rédaction, tantôt dans des rédactions successives, ainsi que lorsque des articles ou parties d’articles différents d’une même norme ont été soumis au contrôle de la Cour et ont fait l’objet de plusieurs de ses arrêts. D’autre part le fait qu’il n’est pas rare que dans un même,arrêt, la Cour apprécie la constitutionnalité de plusieurs normes différentes, ou encore la constitutionnalité d’une norme en ce qu’elle modifie, complète ou abroge une norme antérieure. C’est pourquoi, dans le cadre de ce relevé, chaque norme a été comptabilisée de manière distincte et rangée dans sa catégorie propre, à l’exception des lois interprétées comme autorisant telle habilitation au pouvoir exécutif, qui ont permis à la Cour d’apprécier de manière indirecte et marginale la conformité à la Constitution d’un arrêté d’exécution, mais dont la nature législative n’est pas comme telle, spécifique.

I – 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?

Selon les indications fournies ci-avant, sous le n° I – 2.1, en raison du caractère limitatif des compétences octroyées à la Cour par l’article 142 de la Constitution et par la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, les normes à caractère non législatif ne relèvent pas de sa compétence. Lorsqu’il s’agit d’actes d’autorités administratives, centralisées ou décentralisées, le contrôle relève du Conseil d’État au contentieux de l’annulation et des juridictions administratives et judiciaires par la voie de l’exception d’illégalité. Plusieurs arrêts de la Cour ont eu l’occasion de le rappeler.

La jurisprudence de la Cour ne s’est pas prononcée de manière restrictive quant à d’éventuels actes placés en dehors de son contrôle. On a vu, toujours au n° I – 2.1 ci-avant, que l’approche de la Cour est au contraire extensive puisqu’elle inclut parmi les normes contrôlées des lois purement formelles ou des lois telles qu’interprétées par le pouvoir exécutif.

33. Voir arrêts nos 26/91, 12/94, 33/94, 67/94, 76/94 et 117/98.

34. Voir arrêts nos 22/92, 6/93, 73/95, 78/95, 13/96, 54/96, 22/98, 71/98, 50/99 et 96/99.

35. Voir arrêt no 75/98.

36. Voir arrêts nos 11/97, 35/97, 54/97, 78/98, 114/98, 119/98, 58/99 et 113/99 (certains de ces arrêts se sont prononcés sur la même disposition législative).

I – 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?

Aucune disposition législative ou constitutionnelle ne confère expressément à la Cour le pouvoir de se prononcer de manière incidente sur la constitutionnalité d’une autre norme que celle qui fait l’objet de sa saisine.

Ceci n’a pas empêché la Cour de se prononcer, dans plusieurs affaires, au sujet d’une norme au sujet de laquelle elle n’était pas directement saisie, mais dont la validité conditionnait la constitutionnalité de celle qui faisait l’objet du recours ou de la question préjudicielle. Il s’agissait dans le premier cas de décrets [30] relatifs au statut administratif du personnel d’organismes publics décentralisés qui ne pouvaient être valablement adoptés qu’à la condition qu’un arrêté royal était entré en vigueur. Comme tel était le cas, mais avec effet rétroactif et que le décret contesté était intervenu entre la date de prise d’effet rétroactif et la publication de l’arrêté, la Cour a dû se prononcer sur la validité de ce dernier en tant qu’il rétroagissait. La Cour a admis le procédé et a en conséquence rejeté le recours dirigé contre le décret [31]. Dans l’autre cas, qui concernait aussi un décret relatif au statut des fonctionnaires d’un organisme décentralisé, la question se posait de savoir si l’autonomie du législateur communautaire, auteur de ce décret, s’étendait à la fixation du statut de ce personnel. Selon un arrêté royal, tel était le cas. La Cour a toutefois déclaré cet arrêté royal illégal en raison de sa contrariété avec une disposition de la Loi organique des communautés et des régions qui interdit de faire une distinction entre les administrations centrales des entités fédérées et leurs administrations décentralisées [32], les secondes ne pouvant bénéficier de davantage d’autonomie que les premières [33].

De telles pratiques restent toutefois exceptionnelles dans la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne les normes soumises à son contrôle.

Les dispositions législatives relatives à la procédure devant la Cour elle-même ont cependant fait l’objet de contestations par les parties, au regard notamment du principe constitutionnel d’égalité, des exigences du procès équitable posées par la Convention européenne des droits de l’homme et du principe général d’impartialité.

Admettant que, lorsque le procès devant le juge a quo concerne des droits et des obligations en matière civile ou une accusation en matière pénale, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pouvait lui être applicable, se référant à cet égard à la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme [34], appliquant éventuellement le principe général d’impartialité dans les autres hypothèses [35], la Cour a eu à examiner les questions suivantes :

– un membre de la Cour ayant, en sa qualité de parlementaire antérieurement à sa nomination comme juge à la Cour, adopté une loi attaquée devant elle ou même rejeté un amendement se fondant sur le respect du principe d’égalité invoqué devant elle, peut-il participer au délibéré relatif à cette affaire [36] ? ;

– un membre de la Cour ayant proposé au stade de la procédure préliminaire qu’une question préjudicielle donne lieu à une réponse immédiate, c’est-à-dire à un arrêt se prononçant immédiatement sur le fond par référence par exemple à une jurisprudence précédente, peut-il encore siéger ultérieurement dans la même affaire, la proposition de réponse immédiate n’ayant pas été suivie [37] ? ;

– un membre de la Cour ayant proposé qu’un recours soit rejeté en raison de son irrecevabilité manifeste dès le stade de la procédure préliminaire peut-il encore siéger ultérieurement dans la même affaire, lorsque la Cour se prononce sur cette proposition [38] ? ;

– la procédure préliminaire [39] est-elle régulière en tant qu’elle ne prévoit pas d’audience publique permettant d’entendre les requérants [40] ? ;

– l’impossibilité d’intervenir dans une procédure préjudicielle devant la Cour d’arbitrage dans le chef des personnes pouvant justifier d’un intérêt dans des affaires analogues est elle discriminatoire par rapport aux personnes justifiant d’un intérêt dans l’affaire dont le juge a quo est saisi [41] ? ;

– la limitation du délai d’introduction des recours à la Cour d’arbitrage à six mois est-elle discriminatoire [42] ?

À l’ensemble de ces questions, la Cour d’arbitrage a répondu que les règles de procédure contestées devant elle ne comportaient aucune violation de la Constitution, de la Convention ou du principe général d’impartialité.

I – 3. – Délais

I – 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?

I – 3.2. – Tableau des conditions de délais

Dans le tout premier avant-projet de Loi organique de la Cour d’arbitrage, aucun délai n’était prévu pour l’introduction d’un recours devant la Cour, et ce en raison du rôle fondamental qu’était appelée à jouer celle-ci dans le cadre du contentieux des conflits de compétence entre l’État, les communautés et les régions. Sur la base de l’avis de la section de législation du Conseil d’État, qui invoquait notamment la nécessité d’équilibrer le principe de constitutionnalité avec celui de la sécurité juridique, le projet de loi fut amendé par l’insertion d’un délai de principe d’un an pour l’introduction d’un recours en annulation.

Dans la Loi spéciale du 6 janvier 1989, qui a étendu à la fois les compétences de la Cour et ses possibilités de saisine, le principe d’un délai de recours a été maintenu, mais il a été réduit à six mois [43]. Tel est donc actuellement le délai de droit commun pour les recours en annulation, qu’ils émanent d’une partie institutionnelle ou d’une personne physique ou morale ayant à justifier d’un intérêt.

Le délai prend cours, en principe, à la date de la publication de la loi au Moniteur belge, c’est-à-dire au Journal officiel du Royaume de Belgique [44].

Des hypothèses particulières sont toutefois prévues d’abréviation ou de réouverture du délai.

Les recours tendant à l’annulation d’une loi d’assentiment à un traité ne sont recevables que dans le délai de soixante jours suivant la publication de la loi [45]. À l’inverse, un nouveau délai de six mois est ouvert pour l’introduction d’un recours en annulation par le Conseil des ministres ou par un gouvernement communautaire ou régional dans les trois hypothèses suivantes [46] :

- lorsqu’un recours est exercé contre une norme qui a le même objet et qui a été prise par un législateur autre que celui qui a adopté la loi, le délai prenant cours à la date de la publication de ce recours au Moniteur belge ;

- lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, avec l’arrêt que cette loi violait la Constitution, le délai prenant cours à la date de la notification de l’arrêt, selon le cas, au Premier ministre et aux présidents des gouvernements ;

- lorsque la Cour a annulé une norme qui avait, en tout ou en partie, le même objet et qui avait été prise par un législateur autre que celui qui a adopté la loi, le délai prenant cours à la date de la notification de l’arrêt, selon le cas, au Premier ministre et aux présidents des gouvernements.

Les questions préjudicielles, quant à elles, ne sont soumises à aucun délai, ce qui permet à la Cour d’être saisie de questions de constitutionnalité de normes parfois très anciennes. Par l’effet de l’hypothèse de réouverture du délai de recours énoncé au 2. ci-avant, une question préjudicielle peut donc provoquer, après l’arrêt de la Cour, l’introduction d’un recours en annulation plusieurs années, voire plusieurs décennies, après l’adoption du texte contesté. Il faut observer toutefois que cette possibilité n’est ouverte qu’au Conseil des ministres et aux gouvernements régionaux et communautaires, et non aux requérants individuels. Ceci réduit l’effectivité de cette disposition, puisque ces organes institutionnels disposent d’autres moyens, comme par exemple l’introduction de projets de lois modificatifs ou abrogatoires de la loi invalidée, pour rétablir l’ordre juridique en conformité à la Constitution. Des cas se sont produits en outre où ces autorités ont laissé un texte de loi en l’état, malgré le constat d’inconstitutionnalité [47].

I – 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?

Comme indiqué ci-avant, le délai de recours en annulation a été fixé à un an entre 1983 et 1988 et il a été réduit à six mois à partir de 1989.

En outre, l’hypothèse de réouverture de délais indiqué au 3. plus haut a été ajoutée en 1989. Lorsque le délai est rouvert au bénéfice de l’existence d’un recours contre une norme comparable (hypothèse énoncée au 1., plus haut), cette condition est suffisante et il ne faut pas en outre que les moyens dans la deuxième affaire soient identiques à ceux invoqués dans la première [48]. Il suffit que l’objet des deux lois soit identique, sans que leur contenu soit nécessairement le même [49].

Lorsque le délai est rouvert au bénéfice d’un arrêt préjudiciel invalidant la norme attaquée, le recours ne doit pas nécessairement avoir été introduit après le premier arrêt préjudiciel ; il peut encore l’être ultérieurement, en respectant bien entendu le délai de six mois, après un autre arrêt préjudiciel portant sur la même loi [50].

I – 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ?

Il a été indiqué plus haut, au n° I-2.1., que, la Loi organique de la Cour ne faisant aucune distinction entre les lois pouvant faire l’objet de questions préjudicielles, la Cour a reconnu sa compétence à connaître, au contentieux préjudiciel, de lois d’assentiment à des traités internationaux. Cette compétence a été contestée sur la base de l’article 3, § 2, de la Loi organique de la Cour, qui limite le délai d’introduction d’un recours en annulation contre une pareille loi à soixante jours ; selon cette argumentation, ce dernier texte, par la brièveté du délai énoncé, signifie implicitement qu’en raison de la nécessité d’assurer la stabilité de relations internationales, aucune autre possibilité de saisine n’est ouverte devant la Cour en ce qui concerne les lois d’assentiment à un traité, le procédé du renvoi préjudiciel ne pouvant pas faire obstacle à cette règle.

La jurisprudence de la Cour sur cette question se situe dans le contexte plus large de la controverse sur la hiérarchie entre la Constitution et les règles du droit international directement applicables. La Cour d’arbitrage considère, en tout cas implicitement, que le droit international ne peut pas porter atteinte à la Constitution. D’éminents magistrats, parmi lesquels M. Jacques Velu, alors procureur général à la Cour de Cassation, a soutenu au contraire qu’en principe la primauté du droit conventionnel international directement applicable sur le droit interne implique la subordination de la Constitution [51].

II. Recevabilité de la saisine

II – 1. – Conditions relatives au requérant

II – 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?

Ni dans l’hypothèse du recours en annulation ni dans celle de la question préjudicielle, les auteurs de la saisine ne sont tenus de s’acquitter d’un droit de timbre ou d’une quelconque autre somme d’argent.

II – 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?

La représentation du requérant par ministère d’avocat est possible, mais elle n’est pas obligatoire. Dans la pratique, les parties recourent fréquemment au service d’un avocat.

En vertu de l’article 75 de la Loi, la Cour peut commettre un avocat d’office. Jusqu’à présent, cette disposition n’a pas encore reçu d’application. L’arrêté royal d’exécution de cette disposition n’a d’ailleurs pas été adopté.

II – 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?

Enfin, comme il a été indiqué plus haut, au numéro I-1.1., les parties non institutionnelles devant la Cour qui y introduisent un recours doivent justifier d’un intérêt. En revanche, les parties institutionnelles, c’est-à-dire le Conseil des ministres fédéral, les gouvernements communautaires et régionaux et les présidents des assemblées législatives, ne doivent pas justifier d’un intérêt, celui-ci étant légalement présumé.

Même si la Cour ne s’est jamais exprimée de manière explicite sur ce point, on peut déduire de sa jurisprudence que l’intérêt du requérant, lorsqu’il est requis, doit être maintenu jusqu’à l’issue de la procédure devant elle [52]. Ceci ne signifie pas que l’adoption d’une loi nouvelle en remplacement de la loi attaquée ferait perdre l’intérêt au requérant, la première loi pouvant avoir eu des effets à l’égard de l’auteur du recours [53]. L’intérêt est toutefois dénié si la loi nouvelle vient remplacer un texte ancien qui n’a pas reçu d’exécution, soit d’une manière générale [54], soit en ce qui concerne le requérant [55]. Lorsqu’on se trouve dans cette dernière situation de loi nouvelle remplaçant une loi non exécutée, la décision définitive de la Cour sur le maintien de l’intérêt au premier recours reste suspendue à la condition du rejet du recours contre la seconde loi, qui est d’ailleurs examiné en premier lieu [56] : L’annulation de la seconde loi a en effet pour effet de faire revivre la première [57].

II – 2. – Conditions relatives au recours

II – 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ? Les requêtes en annulation et les questions préjudicielles sont numérotées de manière continue par le Greffe, dans l’ordre de leur réception.

II – 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?

Les requêtes doivent être envoyées par pli recommandé (c’est-à-dire enregistré de manière officielle) à la poste, et ce afin de conférer une date certaine à cet envoi. C’est la date de dépôt à la poste du pli recommandé contenant une requête en annulation qui fait foi pour vérifier si un recours est introduit dans les délais mais c’est aussi cette date qui constitue de point de départ du délai dans lequel la Cour doit rendre son arrêt sur le recours en annulation.

Les décisions juridictionnelles portant des questions préjudicielles ne doivent pas répondre à des conditions de forme relatives au respect d’un éventuel délai puisque de telles questions peuvent être posées à la Cour en tout temps, comme indiqué plus haut, au n° I-3.1. Ces décisions sont notifiées à la Cour sous la forme d’une expédition (c’est-à-dire une copie conforme) signée par le président et le greffier de la juridiction. C’est la date de la réception au Greffe de l’expédition de la décision qui constitue le point de départ pour le calcul du délai dans lequel l’arrêt répondant à une question préjudicielle doit être prononcé.

De plus, si l’article 27 de la Loi organique de la Cour ne fixe pas de délai pour la transmission à la Cour, de l’expédition de la décision de renvoi, l’article 30 prévoit quant à lui, la suspension de la procédure et des délais de procédure et de prescription, depuis la date de cette décision jusqu’à celle de la notification de l’arrêt de la Cour à la juridiction de renvoi. Il est dès lors intéressant de noter que l’expédition de la décision de renvoi parvient parfois au Greffe de la Cour avec un retard considérable. Il est même arrivé exceptionnellement que plus d’une année s’écoule entre le prononcé d’une décision judiciaire posant une question préjudicielle et sa notification à la Cour. Si ce retard est sans incidence sur le calcul des délais propres à la Cour d’arbitrage, il allonge la durée totale d’un procès et peut être dommageable pour les parties devant le juge a quo [58].

Suite à l’introduction d’une affaire, le recours et question préjudicielle sont notifiés par le Greffe de la Cour au Conseil des ministres, aux gouvernements des entités fédérées et aux présidents des assemblées parlementaires. Lorsqu’il s’agit d’une question préjudicielle, celle-ci est aussi notifiée aux parties en cause devant la juridiction qui a pris la décision de renvoi. Lorsqu’une même disposition fait l’objet d’un recours en annulation et d’une question préjudicielle antérieure, le greffier notifie en outre le recours en annulation aux parties en cause devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle.

Pour le surplus, l’ensemble des recours en annulation et des questions préjudicielles font l’objet d’une mention au Moniteur belge.

Suite à ces notifications et à cette publication au Moniteur belge, des mémoires peuvent être introduits par les destinataires des notifications et par toute partie intéressée. Le délai prend cours soit à la notification soit à la publication de la mention du recours ou de la question au Moniteur belge.

II – 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?

Les requêtes en annulation sont établies sur du support papier ; il n’existe pas de formulaire à cet effet, même si certains usages sont généralement respectés dans la pratique en ce qui concerne les recours en annulation, par exemple sous la forme d’un exposé des faits, de considérations générales, d’un exposé des moyens et d’un éventuel développement de ceux-ci.

Les recours en annulation doivent être signés, selon le cas, par le Premier ministre (lorsque le recours est introduit par le Conseil des ministres fédéral), par un membre du gouvernement de l’entité fédérée que celui-ci désigne, par le président d’une assemblée législative ou par la personne justifiant d’un intérêt, chacune de ces autorités ou de ces personnes pouvant être représentées par leur avocat [59].

La requête doit être datée et elle doit indiquer l’objet du recours et contenir un exposé des faits des moyens [60].

Le requérant doit joindre à sa requête une copie de la loi faisant l’objet du recours, et, le cas échant, de ses annexes [61]. Si le recours est introduit par le Conseil des ministres, par un gouvernement d’une entité fédérée ou par le président d’une assemblée législative, la requête doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme à la délibération par laquelle l’autorité collégiale a décidé d’intenter le recours [62]. Ceci concerne également les présidents d’assemblée puisqu’ils ne peuvent agir qu’à la requête des deux tiers des membres de ladite assemblée.

Les personnes morales de droit privé ou de droit public doivent également satisfaire aux exigences formelles d’introduction des recours, notamment par la production de la preuve de la décision prise et des statuts lorsqu’il s’agit de personnes morales de droit privé. Le cas échéant, la Cour peut demander la communication de la preuve de la publication des statuts aux annexes du Moniteur belge ou de la décision d’intenter ou de poursuivre le recours ou encore d’intervenir [63].

Comme il a été indiqué plus haut, la Cour est saisie des questions préjudicielles par la transmission d’une expédition (c’est-à-dire d’une copie conforme selon les formes prévues par la législation applicable à la juridiction) de la décision de renvoi, signée par le président et par le greffier de la juridiction. La décision de renvoi indique les dispositions de la loi faisant l’objet de la question et elle précise éventuellement les articles pertinents des normes de référence par rapport auxquelles la loi en cause fait l’objet du contrôle. Toutefois la Cour d’arbitrage peut reformuler la question préjudicielle [64].

Comme on l’a montré plus haut, sous le numéro II-2.2., des mémoires peuvent être introduits par les parties intervenantes. À l’occasion du premier dépôt des mémoires, les intervenants peuvent formuler à cette occasion de nouveaux moyens. Subséquemment, les parties ne peuvent plus en invoquer. Toutefois, la Cour peut elle-même soulever des moyens d’office ou poser des questions aux parties, à l’occasion de l’ordonnance dite de mise en état, par laquelle, à l’issue de la procédure écrite, la Cour fait savoir aux parties que l’affaire peut être plaidée [65]. Ceci peut conduire les parties à développer, à l’appui ou en réponse aux moyens d’office soulevés par la Cour, des arguments nouveaux.

Les mentions suivantes doivent encore figurer dans les requêtes en annulation : le domicile ou le siège en Belgique ou encore le domicile élu en Belgique, dix copies certifiées conformes de la requête et l’inventaire des pièces éventuellement déposées.

Pour le surplus, on peut rappeler que toute notification émanant des parties, notamment celle de la requête, se fait sous la forme d’un envoi recommandé à la poste, c’est-à-dire faisant l’objet d’une certification officielle par ce service public [66].

II – 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?

Les conditions formelles d’introduction des requêtes en annulation et des questions préjudicielles n’ont pas connu d’évolution significative dans le temps.

II – 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?

Il n’existe aucune possibilité de régularisation de la requête. Toutefois, dans une affaire, la Cour a admis qu’une seconde requête adressée dans le délai « remplaçait » la première, irrégulière [67].

On peut rappeler en outre que, même lorsqu’une personne morale omet de joindre à sa requête la preuve de la publication de ses statuts ou de sa décision d’intenter ou de poursuivre le recours, elle peut faire parvenir ces documents par la suite, à la demande du Greffe [68].

II – 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité

II – 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?

La recevabilité des recours et des questions préjudicielles est appréciée par la Cour d’arbitrage elle-même, dans l’arrêt qui clôture la procédure.

Lorsque le recours ou la question est manifestement irrecevable ou qu’ils ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour, les deux juges rapporteurs désignés pour examiner l’affaire peuvent faire rapport en ce sens devant le président dans un délai de trente jours au maximum suivant la réception de la question ou de la requête. Les conclusions des juges-rapporteurs sont notifiées aux parties dans ce délai d’un mois. Ces dernières disposent de quinze jours pour introduire un mémoire justificatif. Le président et les juges-rapporteurs, formant une « chambre restreinte » peuvent alors prononcer un arrêt constatant l’irrecevabilité ou l’incompétence de la Cour ; si la proposition des juges-rapporteurs n’est pas retenue, la chambre restreinte le constate par ordonnance et la procédure normale suit son cours. Cette procédure, dite « préliminaire », est réglée par les articles 69 à 71 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage.

II – 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?

Aucune voie de recours n’est ouverte contre la décision d’irrecevabilité ou d’incompétence.

II – 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?

Comme il a été indiqué plus haut, les recours et les questions préjudicielles sont enregistrées par le Greffe dans l’ordre chronologique de leur réception.

Ensuite, s’il n’est pas fait application de la procédure préliminaire décrite ci-dessus, sous le n° II-3.1., la procédure poursuit son cours normal.

Les sièges ayant à connaître des affaires sont connus au préalable. Ils sont composés des deux présidents de la Cour et, selon un tour de rôle établi à l’avance, au début de chaque année judiciaire, de cinq juges en manière telle que, dans cette composition de sept magistrats, il y en ait trois néerlandophones et quatre francophones, et l’inverse l’année suivante. Les deux premiers juges de chaque siège sont automatiquement considérés comme étant les juges-rapporteurs, l’un du rôle linguistique néerlandais, l’autre du rôle linguistique français [69], en manière telle que chaque juge exerce les fonctions de rapporteur dans une affaire sur cinq en moyenne [70]. De cette manière, les affaires sont distribuées aux sièges et aux rapporteurs de manière automatique selon l’ordre de réception de celles-ci au Greffe, sans que quiconque puisse exercer une influence sur la composition ou le choix du siège qui jugera.

Lorsqu’il l’estime nécessaire, chacun des présidents peut soumettre une affaire à la Cour d’arbitrage réunie en séance plénière. Les présidents y sont tenus lorsque, parmi les sept juges qui composent le siège, deux juges en font la demande [71]. Ce sont alors les deux juges-rapporteurs du siège initial qui poursuivent leurs fonctions en cette qualité.

II – 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée, publiée ?

Comme tous les arrêts de la Cour, ceux qui se prononcent sur la recevabilité et la compétence sont motivés, prononcés en audience publique et publiés au Moniteur belge ainsi que dans le recueil officiel de la Cour [72].

II – 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?

Aucune mesure, notamment aucune amende, n’est prévue pour réprimer l’abus du droit d’agir.

II – 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ?

La procédure relative à la déclaration de l’irrecevabilité n’a pas évolué dans le temps, sauf l’introduction de la procédure préliminaire, décrite plus haut sous le n° II-3.1., lors de la réforme de la Cour en 1989. Cette innovation a été rendue nécessaire par l’instauration du recours individuel par la même réforme [73].

II – 4. – Motifs de rejet. Synthèse

Les motifs pour lesquels la Cour déclare l’irrecevabilité, au sens large, des recours en annulation et des questions préjudicielles peuvent être systématisés comme suit.

Pour l’examen des causes d’irrecevabilité des recours en annulation et des questions préjudicielles, il a été tenu compte tant de la motivation que du dispositif des arrêts. Il en résulte que, lorsque le dispositif d’un arrêt mentionne le rejet du recours mais que l’examen des considérants laisse apparaître que celui-ci a été rejeté pour des motifs d’irrecevabilité totale ou partielle, il en a été tenu compte dans les chiffres mentionnés ci-dessous. De plus, dans la mesure où la Cour examine la recevabilité de la requête dans le chef de chaque requérant pris séparément et au regard de chacune des dispositions attaquées, un même arrêt peut présenter des causes d’irrecevabilité multiples qui ont été prises en considération pour l’établissement du relevé qui suit. Les pourcentages sont calculés par rapport à l’ensemble des causes d’irrecevabilité constatées.

III. Procédure et traitement de la saisine recevable

III – 1. – Principe du contradictoire

III – 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?

Comme il a été indiqué plus haut sous le numéro II-2.2., in fine, dès que les requêtes en annulation et les questions préjudicielles sont enregistrées par le Greffe, elles sont notifiées par celui-ci au Conseil des ministres fédéral, aux gouvernements des entités fédérées ainsi qu’aux présidents des assemblées législatives fédérales et fédérées. Lorsqu’il s’agit d’une question préjudicielle, la décision de renvoi est également notifiée aux parties à la procédure ayant donné lieu au renvoi.

Ces notifications n’interviennent toutefois qu’après l’issue éventuelle de la procédure préliminaire évoquée plus haut, sous les numéros II-3.1. et II-3.3., in fine.

Chacun des destinataires de ces notifications ont le droit d’introduire un mémoire, sans avoir à justifier de leur intérêt.

Parallèlement, le Greffe ayant fait publier au Moniteur belge (c’est-à-dire le Journal officiel du Royaume de Belgique) une mention relative à l’existence d’une question préjudicielle ou le recours en annulation, toute personne justifiant d’un intérêt peut adresser un mémoire à la Cour.

Seules les personnes ayant introduit des mémoires sont réputées parties à la procédure et peuvent à ce titre déposer ultérieurement un second mémoire [74].

III – 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?

La procédure devant la Cour d’arbitrage est essentiellement écrite.

Comme il vient d’être exposé, un large accès à celle-ci est prévu, non seulement aux parties institutionnelles, mais également aux personnes justifiant d’un intérêt, ce qui inclut notamment les personnes justifiant d’un intérêt dans la cause dans la juridiction qui ordonne le renvoi préjudiciel [75].

À l’issue de la procédure écrite, la Cour décide, sur la base d’un rapport des juges-rapporteurs, si l’affaire est en état. Dans ce cas, elle fixe la date d’une audience au cours de laquelle chacune des parties, dans les limites énoncées plus haut, sous le n° III-1.1., pourra être entendue, assistée le cas échéant d’un avocat [76].

L’audience de la Cour d’arbitrage est publique. Dans la pratique, il est fréquent que des affaires particulièrement sensibles, notamment sur le plan politique, soient suivies par des journalistes et que la presse y fasse largement écho.

III – 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?

La description sommaire de la procédure permet de se convaincre du caractère totalement contradictoire de la procédure devant la Cour d’arbitrage. Lorsqu’un moyen d’office est soulevé ou que des parties font état d’éléments nouveaux, notamment à l’audience, la Cour est attentive à permettre à chaque partie de pouvoir émettre ses observations en toute connaissance de cause.

Peut-être le caractère contradictoire de la procédure serait-il encore mieux assuré si les rapports faits à l’audience par les juges-rapporteurs étaient préalablement soumis aux parties avant le jour de l’audience elle-même. Tel est le sens d’une disposition figurant dans un récent avant-projet de loi de réforme de la Cour d’arbitrage.

III – 2. – Égalité des armes

III – 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?

III – 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ? Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?

Outre des pièces internes, comme par exemple les preuves de notifications, le dossier de la procédure devant la Cour d’arbitrage se compose de l’acte introductif, c’est-à-dire de la requête en annulation, complétée le cas échéant d’une demande de suspension [77], ou de la décision juridictionnelle 47 portant la question préjudicielle, des mémoires des parties intervenantes (en ce compris le plus souvent le mémoire du Conseil des ministres ou du gouvernement représentant l’entité ayant adopté la norme en cause) et des mémoires en réponse des autres parties. Aux termes de l’article 88 de la Loi organique de la Cour, « toute personne qui […] adresse un mémoire à la Cour est tenue d’y joindre le dossier qu’elle détient », accompagné d’un inventaire.

Après l’échange des mémoires, la Cour examine si l’affaire est en état d’être plaidée devant elle. Si c’est le cas, elle le constate par une ordonnance, qui fixe également la date de l’audience.

Si l’affaire n’est pas en état, une ordonnance énonce les devoirs à accomplir par les juges-rapporteurs ou par les greffiers. Elle peut mentionner les moyens qui paraissent devoir être examinés d’office et invite alors les parties à déposer un mémoire dans le délai qu’elle fixe. Parfois, la Cour se contente de poser des questions aux parties en les invitant aussi à déposer un mémoire complémentaire.

Plus rarement, l’audience révèle la lacune d’un dossier. La Cour peut alors ordonner le dépôt de pièces complémentaires.

À l’exception de la note de mise en état, et sous la réserve des actes résultant des pouvoirs d’instruction de la Cour, très rarement mis en œuvre, aucune pièce émanant de la Cour n’est notifiée aux parties. Les rapports d’audience par exemple, prononcés par les juges-rapporteurs, ne font pas l’objet d’une notification préalable aux parties.

Aucune pièce n’est exclue de la procédure et chaque partie reçoit la notification des mémoires et de l’inventaire des dossiers éventuels, ces derniers pouvant être consultés au Greffe, dont les heures d’ouverture font l’objet d’un arrêté royal publié au Moniteur belge.

III – 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?

Aux termes de l’article 91 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, la Cour a des pouvoirs d’instruction et d’investigation les plus étendus. Elle peut notamment correspondre directement avec le Premier ministre, avec les présidents des assemblées législatives et des gouvernements, ainsi qu’avec toute autorité publique, entendre contradictoirement les parties avant l’audience et se faire communiquer par elles et par toute autorité publique tous documents et renseignements ayant trait à l’affaire, entendre toute personne dont elle estime l’audition utile, procéder sur les lieux à toutes constatations, et commettre des experts.

Elle peut, par ordonnance, déléguer aux rapporteurs des pouvoirs d’instruction et d’investigation qu’elle détermine. Dans la pratique, il est arrivé que les greffiers se voient investis d’une pareille mission, pour des renseignements à caractère principalement matériel.

La Cour peut décider que les personnes entendues le soient sous serment, les parties et leurs avocats convoqués 86[78]. Le refus de comparaître, de prêter serment ou de déposer est puni d’une amende. La non-comparution et le refus de témoigner sous serment fait l’objet d’un procès-verbal transmis au ministère public et les dispositions du Code pénal relatives au faux témoignage en matière civile ainsi que la subornation des témoins sont applicables à cette procédure.

En cas de descente sur les lieux, les parties et leurs avocats sont convoqués. L’éventuelle expertise se fait selon les règles applicables en droit commun, ce qui implique notamment une parfaite contradiction entre les parties 87[79].

Jusqu’à présent, la Cour n’a pas eu l’occasion de faire application de ses pouvoirs d’instruction énoncés sous ce n° III-2.3., à l’exception de l’un ou l’autre devoir d’information auquel il est procédé par l’office du greffier.

III – 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête / de dispositions non contestées dans la requête ? Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés par le juge ?

Le contrôle de constitutionnalité relevant par nature de l’ordre public, la Cour d’arbitrage peut soulever d’office des moyens non soulevés dans la requête, soit, avant l’audience, dans l’ordonnance de mise en état 88[80], soit, après l’audience, en cours de délibéré par un arrêt interlocutoire.

À ce jour, la Cour n’a soulevé un moyen d’office après l’audience, au stade du délibéré, que dans son seul arrêt n° 81/95 89[81]. Elle ne dispose pas à ce jour de statistiques relatives aux questions ou aux moyens d’office soulevés par elle dans l’ordonnance de mise en état.

Lorsque la Cour soulève un moyen d’office ou qu’elle interroge les parties, chacune d’entre elles a la possibilité de faire connaître son point de vue, parfois oralement à l’audience, le plus souvent par la voie d’un mémoire.

III – 3. – Délai de jugement

III – 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?

Aux termes de l’article 109 de la Loi organique de la Cour d’arbitrage, les arrêts doivent être prononcés par la Cour dans les six mois de l’introduction de l’affaire, avec une double prorogation éventuelle de six mois, ce qui porte le délai maximal à dix-huit mois.

La Cour est soumise à ces délais dans chaque type de contentieux (contentieux des conflits de compétences entre l’État fédéral et les entités fédérées ou contentieux de fond), peu importe sa saisine (recours en annulation ou question préjudicielle).

Toutefois, lorsqu’une demande de suspension accompagne le recours en annulation, la Cour statue « sans délai » [82], soit en pratique entre un mois et trois mois après la demande. La Cour doit prononcer son arrêt sur la demande principale d’annulation dans les trois mois de l’éventuel arrêt de suspension, lorsque celle-ci est ordonnée.

Ces délais ont toujours été respectés. Il faut préciser toutefois qu’en cas de décès d’une partie devant la juridiction de fond ayant posé une question préjudicielle à la Cour, la procédure devant celle-ci est suspendue jusqu’à la reprise d’instance [83], ce qui peut provoquer un allongement du délai conformément à la loi. Lorsque, comme elle l’a fait dans une affaire [84], la Cour d’arbitrage pose une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, le délai est inévitablement prolongé de la durée de la procédure devant la Cour de Luxembourg.

La saisine de la Cour reste limitée dans tous les cas aux normes faisant l’objet du recours ou de la question préjudicielle. Toutefois, à titre exceptionnel, la Cour considère que, lorsque des dispositions sont indissociablement liées à des dispositions régulièrement attaquées dont elle prononce l’annulation, l’annulation de celles-là par voie de conséquence s’impose et se justifie pour des raisons de sécurité et de clarté juridiques [85].

III – 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?

Comme il a été indiqué plus haut, sous le n° III-2.1., l’instruction préparatoire, consistant principalement en un échange de mémoires, est clôturée par une ordonnance de la Cour relative à la mise en état de l’affaire

III – 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris par la Cour pour statuer ?

Le tableau ci-dessous indique la durée moyenne de la procédure pour chaque type d’arrêts, depuis l’entrée en vigueur de la Loi spéciale du 6 janvier 1989, en distinguant d’une part, l’ensemble des arrêts prononcés après mise en œuvre de la procédure préliminaire, et d’autre part les différents types d’arrêts rendus dans le cadre de la procédure ordinaire. Il indique en outre, à titre de comparaison, les durées moyennes constatées pour la période 1999-2000 94[86].

Le délai moyen de prononcé d’un arrêt est calculé par affaire, sur la base du nombre de jours écoulés entre la saisine de la Cour (c’est-à-dire pour les recours en annulation et les demandes de suspension, la date de dépôt à la poste du pli recommandé contenant la requête, et pour les questions préjudicielles, la date de réception au Greffe de l’expédition de la décision de renvoi) et la date de prononcé de l’arrêt de la Cour. Il en résulte qu’un arrêt sur recours en annulation rendu sur procédure ordinaire intervient en moyenne dans les douze mois de l’introduction de l’affaire devant la Cour tandis qu’un arrêt sur question préjudicielle est prononcé dans les onze mois. Les arrêts sur demande de suspension interviennent quant à eux en moyenne dans les deux mois de l’introduction de la demande. Les chiffres récents montrent une légère tendance à l’allongement du délai moyen pour les questions préjudicielles, la proportion de celles-ci dans l’ensemble du contentieux traité étant en nette augmentation, tandis que le délai moyen de prononcé des arrêts sur recours en annulation tend à diminuer.

La Cour ne dispose actuellement d’aucune donnée statistique en ce qui concerne le délai écoulé entre la fin de l’instruction et la tenue du délibéré, de même qu’entre celle-ci et le prononcé de l’arrêt.

En ce qui concerne le délai de publication au Moniteur belge (Journal officiel du Royaume), en raison du nombre peu élevé d’arrêts rendus durant la période 1985-1988, celui-ci était alors d’une vingtaine de jours. Depuis 1989, le nombre de jours écoulés entre le prononcé d’un arrêt et sa publication au Journal officiel a doublé en raison de la très forte augmentation du nombre annuel d’arrêts rendus ; il a même triplé en ce qui concerne les arrêts sur questions préjudicielles. Aucune donnée statistique précise n’est toutefois disponible actuellement.

Les arrêts sont notifiés le jour même de leur prononcé, au plus tard le lendemain, à leurs destinataires.